Le 5 septembre: soirée spéciale en présence de

Jean-Pierre Thorn

avec Allez Yallah! et Le Dos Au Mur.

Le 9 septembre: soirée spéciale en présence de

Bertrand Fèvre

avec Chet's Romance et Let's Get lost.

Le 14 septembre: Journée Dardenne/Renier/Lafosse

Panorama du Cinéma Belge.

Jean-Pierre Thorn

avec Allez Yallah! et Le Dos Au Mur.

Le 9 septembre: soirée spéciale en présence de

Bertrand Fèvre

avec Chet's Romance et Let's Get lost.

Le 14 septembre: Journée Dardenne/Renier/Lafosse

Panorama du Cinéma Belge.

***************************

***********************************

Dates et Horaires

(cliquez sur le document)

***********************************

A Swedish Love Story(Un histoire d'amour suédoise)

de Roy Andersson

Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2000 pour Chansons du deuxième étage, admiré par Ingmar Bergman, Roy Andersson a imposé son style : un humour iconoclaste pour dépeindre une société suédoise à la fois grotesque et tragique, entre poésie et réalisme. Ce cinéaste admirateur du peintre Otto Dix construit ses films sur une succession de saynètes où se croisent des personnages étrangers les uns aux autres, sans continuité dramatique, sauf ici, dans ce premier film, réalisé en 1970 juste après sa sortie du Swedish Film Institute, qui n'avait pas été distribué en France et rencontra un grand succès critique et public.

Echanges de regards à la dérobée : les gamins se recroisent en ville, rechignent par pudeur et timidité à se parler, finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre, jusqu'à s'offrir en cachette une nuit ensemble avec un pyjama pour deux. Une pure idylle est née, contrariée par les conventions sociales. Filmée dans des cadres lumineux et nimbée de musiques douces, la love story pourrait friser la mièvrerie si Roy Andersson n'en faisait pas l'antithèse de ce qu'il y oppose : la médiocrité des grandes personnes.

Frappés par un coup de foudre alors que leurs copains et copines pratiquent un libertinage de convention, les tourtereaux sont entourés par des parents qui se comportent en enfants et donnent l'accablant spectacle de vies ratées. Le regard de Roy Andersson est celui des jeunes amants effarés par les parties de campagne infantiles, les propos qui oscillent de la banalité à la rancœur, de l'amertume à l'hostilité, et les manifestations de violence, les humiliations, les visages en larmes. Le film pointe le ridicule des ballets de voiture et des fêtes factices, où les convives s'affublent de petits chapeaux en cartons et de serviettes à fruits de mer pour se lancer dans une liesse artificielle.

C'est d'ailleurs lors d'un week-end de pêche organisé dans le cabanon des parents du jeune homme et où se retrouvent les deux familles que la fresque se termine par un happening pathétique, une panique collective dans la brume. Scène qui prouve la maîtrise de la mise en scène et symbolise la dérive de cette démocratie de malheureux.

Jean-Luc Douin

Extraits de "Nous les Vivants " 2007:

"Monde de Gloire" court métrage de Roy Andersson

************************************

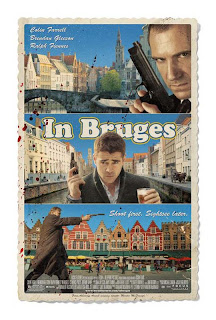

BONS BAISERS DE BRUGES

de Martin McDonagh

Quelqu’un aurait voulu saboter l’exploitation française d’In Bruges qu’il n’aurait pas fallu s’y prendre autrement. Un titre traduit pour appâter le chaland ? Pas de problème : voici Bons Baisers de Bruges, qui fleure bon le pastiche de film d’espionnage, truculence flamande larguée au milieu des canaux. Un sous-titre à la con, histoire d’en remettre une couche ? Il suffit de demander : voilà la Belgique, ses moules, ses frites et ses tueurs à gage. Et pour être certain qu’effectivement personne n’y survive, plaçons au centre de l’affiche un Colin Farrell à l’air passablement ahuri, un flingue dans une main, un cornet de glace dans l’autre.

Charme anxiogène. Affalé sur les décombres d’une communication aussi calamiteuse, on doit maintenant clamer qu’In Bruges, écrit et dirigé par Martin McDonagh, un homme de théâtre anglo-irlandais, e st un film cent fois moins couillon que le premier paragraphe le laisserait indûment supposer. A la décharge du distributeur, admettons juste que l’affaire n’est pas si simple à empaqueter. D’un trait, on situera qu’à la suite d’un contrat mal négocié, deux liquidateurs échouent à Bruges où, réduits à l’inactivité, ils n’ont plus rien d’autre à tuer que le temps.

Mais tout part vite de travers. Chemin faisant, le tandem dépareillé - genre chien fou et vieux briscard fourbu - croise notamment un acteur américain nain accro à la kétamine, une jeune femme avenante flanquée d’un ex impulsif, un commanditaire revanchard… Le charme anxiogène de la cité belge confère au propos une étrange patine chantournée, on digresse sur l’emploi et le sens du mot «alcôve». Surtout, l’ambiguïté gagne du terrain à mesure que les notions de culpabilité et de rémission interfèrent avec la dérision.

Atout commercial sur l’échiquier d’une distribution disparate (Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy, Jérémie Rénier - méconnaissable), le fougueux Irlandais Colin Farrell a concédé trois semaines de répétitions avant le tournage. Autant dire une éternité pour un acteur qui a toujours affirmé travailler de manière «instinctive», irriguant ses compositions des «sentiments que tout un chacun éprouve - peur, joie, amour, espoir, appréhension, etc.».

«Qualité du script». De passage à Paris pour la promo du film, l’enfant (adoptif et) fantasque d’Hollywood, qui jure avoir mis un peu d’eau dans son whiskey («l’âge et la paternité m’ont calmé, le silence ne me fait plus peur»), commente avec clairvoyance le climat d’In Bruges : «Changeant, à l’instar des saisons. C’est d’ailleurs tout l’intérêt, les personnages évoluent au gré de leurs relations qui interfèrent. Les convictions sont ébranlées, des tourments existentiels affectent des individus qu’on imaginerait imperméables à ce type de réactions, jusqu’à ce que les démons intérieurs en viennent à prendre le dessus.»

Comédien irrégulier, embringué depuis dix ans dans des aventures de dimension et de valeur elles-mêmes fort contrastées (Tigerland et Phone Game de Joel Schumacher, Alexandre d’Oliver Stone, le Nouveau Monde de Terrence Malick, Deux flics à Miami de Michael Mann, le Rêve de Cassandre de Woody Allen…), Colin Farrell assure avoir adhéré au projet pour «la qualité du script», ce dont on n’a aucune raison de douter. Et consenti pour l’occasion à une ristourne sur ses émoluments, conformément à une mentalité a priori saine qui le préserverait de la robotisation californienne. «Je me sens globalement à l’abri des tares qui prolifèrent sur les plateaux des grands studios, cupidité, jalousie, défiance… diagnostique-t-il. Je peux tourner pour une petite production en Espagne, en Irlande ou même aux Etats-Unis, comme il y a quatre ans sur la Maison au bout du monde. J’ai arrêté l’école tôt, sans perspective particulière, et possède aujourd’hui plus d’argent que je n’aurais jamais imaginé. Ce confort m’autorise de grandes libertés, à commencer par celle de fonder prioritairement mes choix professionnels sur la qualité de l’histoire. En comparaison, le nom du réalisateur n’a pour moi qu’une importance relative, à deux ou trois exceptions près, comme Oliver Stone ou Terrence Malick, que je sais pouvoir suivre aveuglément.»

GILLES RENAULT

***************************************

GOMORRA

de Matteo Garrone

Avec Gomorra, son roman-enquête paru en 2006 sur la mafia napolitaine, le journaliste italien Roberto Saviano, 28 ans, qui collabore à la Repubblica et L’Espresso, est subitement devenu un homme riche (un million d’exemplaires écoulés en Italie, une trentaine de traductions) et une proie traquée. La Camorra, furieuse du tapage publicitaire autour du livre, l’a directement menacé de mort et Saviano vit désormais sous bonne protection policière, obligé de changer continuellement de lieu de résidence. Son livre brosse un tableau général, bien documenté et nourri de nombreux exemples, du phénomène tentaculaire du système d’économie parallèle napolitain, prenant son essor depuis les activités locales des clans de la Campanie pour s’étendre sur toute l’Europe et désormais jusqu’en Chine. Pour Saviano, l’une des clefs de compréhension de la Camorra, c’est précisément sa capacité à se globaliser, à faire des joint-ventures avec d’autres pègres (européennes ou africaines). Dans un entretien au site CafeBabel, il déclarait notamment : «La première ville que la mafia italienne a donné en autogestion complète à un clan étranger, a été Castel Volturno [en Campanie], concédée aux "Rapaces", un clan mafieux de Lagos et Benin City au Nigeria.»

Tension. Sans doute que le succès du livre appelait naturellement une adaptation au cinéma, mais celle-ci n’en demeure pas moins paradoxale puisqu’elle reverse dans le domaine de la fiction des éléments à charge collectés dans la réalité. Dépouillant, par l’écriture, la pègre de son aura plus ou moins grandiloquente, soulignant aussi à quel point les chefs de clans sont eux-mêmes fascinés par des modèles cinématographiques (Scarface de De Palma reste une matrice comportementale absolue), Gomorra, le film, produit du coup un effet curieux. Il galvanise par des ressorts propres au cinéma de genre, tout en s’efforçant de synthétiser en cinq récits entrecroisés l’essentiel du discours du livre. Cette tension entre l’imagerie, c’est-à-dire l’éclat de la violence graphique, et la nécessité de la dénonciation avec ce que cela suppose de recul réfrigéré, traverse le film et ne se résorbe jamais complètement, même si le cinéaste Matteo Garrone prend bien soin de ne pas signer, sous couvert d’indignation civique, un énième clip de recrutement pour rejoindre les rangs de lacanaille.

Tous les personnages sont d’ailleurs dûment éjectés ou broyés par un système nourricier et vampire, engraissant ses membres pour mieux les vider au terme d’un cycle morbide. Cette mécanique de la corruption des valeurs, comme de la destruction des hommes qui en sont les agents aliénés, touche aussi bien le vieillissant Don Ciro - le distributeur des bonnes œuvres de la mafia prodiguant au compte-gouttes son obole pourrie -, que Toto, le gamin de 13 ans, que les circonstances conduiront à commettre un acte ignoble. De Naples, le port, la baie, la ville et ses ruelles de pavés noirs, le cinéaste ne montre rien, préférant s’en tenir à la périphérie populeuse, notamment Scampia et ses incroyables barres d’immeubles communiquant entre elles par des passerelles de bétons, véritables supermarchés à ciel ouvert de la drogue où, selon Saviano, un clan peut gagner jusqu’à 500 000 euros par jour.

Toxiques. Mais ces manœuvres de quartier nous font entrer bientôt dans deux autres cercles économiques plus larges, gangrenant des secteurs légaux. L’histoire du tailleur Pasquale permet de relayer les chapitres les plus virulents du livre concernant les liens entre les grandes maisons de coutures italiennes et les centaines de sous-traitants financés par l’argent sale de la Camorra. La prise de conscience du jeune diplômé Roberto pistonné au service d’un homme d’affaires véreux, décrit le désastre écologique provoqué par la mafia qui a fait main basse sur le secteur du recyclage des déchets toxiques. La campagne du sud de l’Italie est transformée par leurs bons soins en dépotoir de tous les poisons cancérigènes en provenance de l’Union européenne. Plein de personnages bien dessinés et de situations habiles, le film manque néanmoins de ce souffle qui lui aurait, par exemple, permis de s’élever à un panorama grandiose de la cupidité universelle, associant les cercles viciés de la pègre et l’âpreté au gain du capitalisme déchaîné.

Didier Péron

DOSSIER DE PRESSE :

"...Les parrains n'ont eu aucun scrupule à enfouir des déchets empoisonnés dans leurs propres villages, à laisser pourrir les terres qui jouxtent leurs propres villas ou domaines. La vie d'un parrain est courte et le règne d'un clan, menacé par les règlements de compte, les arrestations et la prison à perpétuité, ne peut durer bien longtemps. Saturer un territoire de déchets toxiques, entourer ses villages de collines d'ordures n'est un problème que si l'on envisage le pouvoir comme une responsabilité sociale à long terme. Le temps des affaires ne connaît, lui, que le profit à court terme et aucun frein. L'essentiel du trafic ne connaît qu'une seule direction : nord-sud. De puis la fin des années quatre-vingt-dix, dix-huit mille tonnes de déchets provenant de Brescia ont été enfouies entre Naples et Caserte et en quatre ans, un million de tonnes à Santa Maria Capua Vetere. Les déchets traités au nord, dans les usines de Milan, de Pavie et de Pise, sont tous expédiés en Campanie..."

"...Les parrains n'ont eu aucun scrupule à enfouir des déchets empoisonnés dans leurs propres villages, à laisser pourrir les terres qui jouxtent leurs propres villas ou domaines. La vie d'un parrain est courte et le règne d'un clan, menacé par les règlements de compte, les arrestations et la prison à perpétuité, ne peut durer bien longtemps. Saturer un territoire de déchets toxiques, entourer ses villages de collines d'ordures n'est un problème que si l'on envisage le pouvoir comme une responsabilité sociale à long terme. Le temps des affaires ne connaît, lui, que le profit à court terme et aucun frein. L'essentiel du trafic ne connaît qu'une seule direction : nord-sud. De puis la fin des années quatre-vingt-dix, dix-huit mille tonnes de déchets provenant de Brescia ont été enfouies entre Naples et Caserte et en quatre ans, un million de tonnes à Santa Maria Capua Vetere. Les déchets traités au nord, dans les usines de Milan, de Pavie et de Pise, sont tous expédiés en Campanie..."Roberto Saviano (Gomorra)

Certains iront jusqu’à parler d’un sacrifice. Pour avoir réalisé un travail remarquable, Robert Saviano, 28 ans, a été condamné à mort. Journaliste free-lance, très actif dans la presse italienne et sur internet, il a collaboré par le passé à des journaux comme Il Corriere del Mezzogiorno ou Il Mattino. Il travaille aujourd’hui à l’hebdomadaire L’Espresso. Jamais, jusqu’alors, il ne s’était essayé à l’écriture d’un livre. C’est, depuis l’an passé, chose faite. Avec pour résultat l'un des plus gros succès de librairie de ces dernières décennies en Italie: plus d’un million d'exemplaires vendus à ce jour. Un ouvrage devenu à son tour un best-seller en Espagne (150 000) et en Allemagne (200 000).

La "faute" de Roberto Saviano s’intitule Gomorra. Dans l’empire de la camorra. L’ouvrage relate l’action de la mafia napolitaine au cours de ces dernières décennies, dont il a été en partie témoin en enquêtant sur le terrain. Ce récit est fait sans autocensure, c’est-à-dire en donnant les noms de tous les parrains. Tous les noms. Une avalanche de détails, repris en boucle dans les médias, qui a ulcéré un Système habitué à l’omerta. L’auteur s’est attelé à une description minutieuse de ce monde. Tout y est dit, dans un style à fleur de peau. Ce cri "affaiblit" certes un livre tenant plus de la dénonciation d’un Napolitain ayant vu son propre père être victime de la camorra que du récit neutre d’un journaliste. L’ouvrage n’en reste pas moins exceptionnel, comme le montre l’ensemble des réactions en Italie. La mobilisation pour soutenir R. Saviano, après sa condamnation à mort par la camorra, a cependant mis un certain temps à s’opérer. Il aura fallu attendre l’intervention de grands intellectuels italiens, à commencer par celle d’Umberto Eco: "Après le cas Rushdie et celui de Robert Redeker, il semble qu'on ne puisse plus exprimer ses idées. Et si, pour Rushdie et Redeker, l'assassin pouvait venir de n'importe où, on sait qui menace Saviano. Il ne faut surtout pas l'abandonner", a déclaré l’écrivain. Les politiques ont suivi cet appel. Le journaliste, qui réside aujourd’hui à Rome, est désormais protégé, comme le sont d’ordinaire les juges anti-mafia. Tout en sachant que "la camorra a une mémoire d’éléphant et une patience illimitée

Antoine Aubert (Non Fiction)

POUR ALLER PLUS LOIN :

Biutiful Cauntri

un documentaire de E.Calabria, A.D'Ambrosio, P.Ruggiero

(en novembre au Renoir pour le mois du DOC.)

Des éleveurs qui voient mourir leurs brebis.

Des agriculteurs qui cultivent des terres de plus en plus polluées.

1200 décharges abusives de déchets toxiques.

Nous sommes en Italie, dans la région de Naples. En fond, une mafia d'entrepreneurs qui utilise camions et bennes métalliques à la place de revolvers...

*********************************

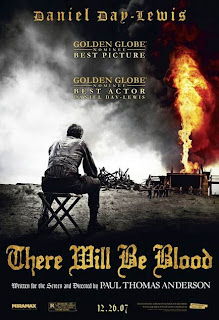

THERE WILL BE BLOOD

de Paul Thomas Anderson

Durant de longues minutes, il n'y a pas de dialogue. Rien que des bruits : des pelles, des pioches qui creusent le sol à la recherche de l'or. Puis de l'or noir. Bruits, souffles, ahanements... Stridences, aussi, sons dissonants qui composent l'une des plus belles musiques de films de ces dernières années (signée Jonny Greenwood, de Radiohead). Une musique aussi importante qu'un personnage de chair et de sang, chargée de refléter, en contrepoint, comme en contrebande, les méandres de l'inconscient du héros incarné par Daniel Day-Lewis. Son ambition forcenée. Sa paranoïa insidieuse...

Inspiré de quelques chapitres de Pétrole !, d'Upton Sinclair, There will be blood pourrait n'être qu'une épopée de plus sur le pétrole - symbole du rêve américain, en ce début du XXe siècle où se situe l'action. Or Paul Thomas Anderson, petit génie acclamé (et haï, aussi) pour les films orgueilleux qu'étaient jeu du spectaculaire (l'incendie du forage, par exemple) en privilégiant, à chaque instant, trouble, doute et ambiguïté. Son film est une fresque intimiste. Un duel où s'affrontent deux Julien Sorel yankee, face à leurs « rouge et noir » à eux, auxquels nul n'échappe depuis que l'Amérique existe : l'or et la foi. D'un côté, donc, un de ces self-made man dont le pays s'est toujours vanté, et dont on suit ici la résistible ascension et l'irrésistible chute. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) est un rusé, un profiteur, un capitaliste dans toute sa splendeur. Mais aussi un héros à la John Huston - Daniel Day-Lewis a emprunté au cinéaste sa voix rocailleuse et sa façon d'aboyer certaines syllabes -, à savoir un type parti de rien et n'aboutissant à rien. Sinon à un empire qu'il croit invincible, mais qui se révèle aussi fragile, aussi friable que lui.

Dans une scène magnifique, le seul moment où il baisse la garde, Daniel Plainview révèle, plus au secret de la nuit qu'à celui qui l'écoute, la crainte et le mépris que lui inspirent les autres. Les êtres humains. Nous. « Je hais la plupart des gens, murmure-t-il, alors, je veux juste gagner suffisamment d'argent pour les éloigner tous. »

Face à lui, un être have, pâle, malingre, effacé. Lui aussi semble sorti de l'univers de John Huston, mais quand il adaptait Flannery O'Connor pour en faire Le Malin. Eli (Paul Dano) mise, lui, sur la puissance et la gloire de Dieu. Il ne songe pas, comme Plainview, à dominer les hommes par la force : il s'introduit sournoisement en eux et s'empare de leur conscience, à coups de sermons et d'exorcismes enflammés. On aimerait ne voir en lui qu'une cari cature. Sauf que des caricatures comme lui prolifèrent de plus en plus... Entre capi talisme et Eglise, c'est une lutte à mort. Daniel rosse une première fois - et en public - cet avorton dont il a immédiatement perçu l'hypocrisie absolue - on se reconnaît, entre manipulateurs ! Eli se venge quelque temps plus tard, lors d'une céré monie humiliante et féroce, que Daniel est forcé d'accepter pour plaire à un propriétaire particulièrement pieux : il a besoin de ses terres pour faire passer son pipeline...

Le troisième acte - le dernier round, si l'on veut - va se jouer des années plus tard. Dans le royaume grandiose et dérisoire où il survit, alcoolique et solitaire, tel un Citizen Kane au carré, le vrai salaud revoit le faux prophète. Et ça va saigner (There will be blood)... Car la violence circule comme le sang dans les veines des personnages. Elle leur est naturelle et vivifiante.

Pour ce film, Paul Thomas Anderson a changé de style. Envolées les facéties - magnifiques, au demeurant - de Magnolia, où des grenouilles se mettaient brusquement à pleuvoir sur la ville. Et les plans-séquences « ophulsiens » de Boogie Nights ont cédé la place à des travellings intenses et secs, qui évoquent plutôt le Stroheim des Rapaces. Cette rage, cette intensité, on la perçoit aussi dans le plus petit froncement de sourcil, le moindre regard de haine que lance Daniel Day-Lewis. Le seul comédien suffisamment doué, actuellement, pour nous persuader qu'en faire un peu trop, c'est encore n'en faire point assez. Le talent à l'état pur.

Pierre Mura

DANIEL DAY-LEWIS: SA PART D'OMBRE

Disparaître est un art. Un acteur l’a fait sien. Sa carrière, parsemée d’ellipses, appelle des retours toujours plus éclatants. Mais chaque rôle, dans lequel il se dissout complètement, creuse davantage l’énigme : qui est Daniel Day-Lewis ?

On aura beau arpenter sa filmographie – une quinzaine de rôles en vingt cinq ans – ou réunir des éléments biographiques, délivrés avec la même parcimonie que Daniel Day- Lewis gère sa carrière, quelque chose résiste. L’acteur n’est en effet réductible ni à une méthode, ni aux nombreuses anecdotes qui émaillent sa vie personnelle et ses compositions au cordeau.

Cette impossibilité à le définir, sans manquer l’essentiel, tient à ses nombreux paradoxes. À commencer par un de taille : Daniel Day-Lewis allie la technicité à la sensibilité. Son approche du jeu, autant cérébrale que physique, apporte à ses interprétations leur surcroît d’impénétrabilité. Il faut dire que les préparations physiques que s’inflige le comédien avant chaque film sont extrêmes et son parcours personnel, éminemment chaotique. Écorché vif, monstre de perfectionnisme, Day- Lewis a su tirer partie des abîmes où il s’évanouit régulièrement. Fruit de l’union du poète irlandais Cécil Day-Lewis et de l’actrice Jill Balcon, le comédien aujourd’hui âgé de 51 ans a vécu une jeunesse tumultueuse. Préférant les bagarres à ses études, l’adolescent est envoyé dans un sévère pensionnat, où il découvre le théâtre. Il commence sur les planches de Bristol et de Londres. Puis il joue en 1971 dans un longmétrage de John Schlesinger, Un Dimanche comme un autre (Sunday Bloody Sunday). Première disparition. Une décennie s’écoule avant que l’acteur ne revienne au cinéma. Il apparaît dans Gandhi de Richard Attenborough et dans Le Bounty de Roger Donaldson, aux côtés de Mel Gibson. Mais ce n’est qu’à partir de 1985 qu’il se fait connaître du grand public grâce à son rôle d’homosexuel chez Stephen Frears (My Beautiful Laundrette). Élégant et racé, on le retrouve la même année dans Chambre avec vue de James Ivory.

Sa capacité à absorber la substance de ses personnages et à se fondre dans des univers diamétralement opposés le distingue aux yeux des auteurs. Le cinéaste Jim Sheridan lui confie en 1989 le rôle de Christy Brown, un peintre paralysé dans My Left Foot. La performance – car c’en est une – est consacrée par un Oscar. Sur le tournage, Daniel Day-Lewis ne quitte plus son fauteuil roulant et exige de se faire nourrir à la petite cuillère par les assistants.

La collaboration avec Sheridan, devenu dans l’intervalle un ami, se poursuit avec The Boxer et Au nom du père, où il bouleverse en activiste de l’IRA injustement soupçonné. Le comédien s’impose, à ces occasions, des préparations qui frôlent le masochisme. Quand il ne reçoit pas des coups sur le ring qui endommagent durablement son dos, il se fait jeter des seaux d’eau glacée dans une cellule. Pour Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, l’un de ses plus beaux rôles, il chasse et dépèce le gibier. Martin Scorsese, qui l’a déjà fait tourner en 1993 dans Le Temps de l’innocence, s’amuse du mimétisme langagier que l’acteur entretient, sur le tournage de Gangs Of New York, avec son personnage inquiétant de « Bill le Boucher ». Visage émacié, regard fiévreux, silhouette mince légèrement voûtée, Day-Lewis n’incarne rien moins dans ce film qu’une allégorie de l’Amérique, représentée à travers sa violence constitutive. Sa prestation exaltée entre en résonance avec le personnage de magnat du pétrole qu’il interprète dans There Will Be Blood de P.T. Anderson. Dans cette chronique, où la question du territoire et du Mal originel se pose encore avec acuité, Day-Lewis a tout d’un vampire qui se repaît du sang noir et bileux d’une nation en construction. Rien d’étonnant pour cet habitué de l’ombre, dont les absences suscitent autant de commentaires que ses retours en grâce fictionnelle. Et dans l’attente de sa nouvelle transformation à l’écran, le mystère reste intact : qui est Daniel Day-Lewis ?

Sandrine Marque

Pour aller plus loin :

Site pédagogique autour du film :

Synthèse Cahiers du Cinéma:

******************************

LET'S GET LOST

de Bruce Weber

Séance spéciale le 9 septembre à 20h30

avec Chet's Romance de Bertrand Fèvre,

César 1989 du meilleur court métrage documentaire

(en présence de Bertrand Fèvre)

Bruce Weber étudie la photographie à l'Université de Princeton, puis à la New School for Social Research de New York. Il expose dès 1974 et devient un photographe de mode prisé à la fin des années 70, signant notamment des couvertures du magazine « GQ ». Photos de mode, portraits, clichés de l'Amérique, nus masculins, il saisit - essentiellement en noir et blanc - des anonymes comme des débutants (Marcus Schenkenberg, Tony Ward, Channing Tatum) et des vedettes (Sean Penn, Louis Garrel). Plusieurs ouvrages rassemblent bon nombre de ses clichés.

Let’s Get Lost a 20 ans. Son anniversaire est aussi celui de la mort de son héros, le trompettiste Chet Baker. «Tombé», en mai 1988, de la fenêtre de son hôtel d’Amsterdam, situé à quelques enjambées du Zeedijk, allée du quartier rouge connue pour être un supermarché à ciel ouvert de la poudre. Légendaire jusqu’au bout, Baker sera aussi mort un vendredi 13. Bruce Weber a appris la nouvelle en salle de montage. Il était en train d’éditer les 90 heures de rushs consacrées à cet homme qu’on disait fini mais que lui n’avait cessé de mettre amoureusement en scène depuis trois ans.

La fixette de Weber sur Chet remontait au début des années 80. Lui qui érotisait chaque campagne Calvin Klein, à coups de photos noir et blanc sentant le sexe et le linge, était tombé en arrêt sur un exemplaire vinyl d’un de ces albums de Chet de 1955, dont la cover était systématiquement due au photographe William Claxton.

Gravure de mode. Claxton avait découvert le jeune Chet vers 1953, alors même qu’il s’essayait à faire ses premières photos. Chet, qui était non seulement une bombe mais dégageait une aura photogénique tout à fait extraterrestre, sera magnifié par Claxton en tee-shirt blanc, dans la quintessence du cool. Sur chacun de ses clichés, il se dégage une sorte de bonheur qui est la promesse même de Chet Baker envoyée à l’Amérique des fifties : un jazzman blanc, beau comme un dieu, qui avait servi sous les drapeaux, un jeune mec sain et étincelant. Baker fut vendu comme un cliché : gravure de mode d’un nouveau genre, James Dean avant James Dean.

Les amateurs de hard bop, qui voyaient surtout en lui un imitateur à la pâle figure de Miles Davis, lui ont fait payer cher son public de jeunes filles portant queue de cheval, jupon et socquettes blanches, plus intéressées par son physique d’acteur que par ce jeu indolent, en dessous du niveau cardiaque, et cette «voix de fiotte» qui fut, toutes les années 50 et 60, un sujet de rigolade dans le milieu jazz, et dont on ne perçoit que depuis vingt-cinq ans la valeur inestimable . Inséparable de son souffle caressant, elle est d’une douceur désespérée, murmurant des My Funny Valentine écorchés vifs, un My Ideal esseulé, un The Thrill is Gone abîmé aux médications. Et, de fait, le surdoué Baker, qui ne savait pas déchiffrer une partition, n’a jamais daigné répéter de toute sa vie, préférait, à la vitesse et aux femmes, l’héroïne. Une femme fatale pour laquelle il aura tout laissé tomber - jusqu’à se laisser tomber lui- même, au plus bas du caniveau, les dents brisées par des dealeurs à qui il devait des ronds (comme tout camé, Baker a menti toute sa vie, et cet épisode connaît au moins une dizaine de versions alternatives).

Celui que Bruce Weber est venu écouter un soir de 1986 (dans l a Longue Nuit de Chet Baker - indispensable biographie, traduite en mai chez Denoël-Joelle Losfeld -, James Gavin décrit Weber coiffé d’un bandana sortant d’une limousine et entouré de sa cour de mannequins et d’assistants branchés), dans une boîte à mites de New York est ravagé : à 54 ans, il ressemble à une loque. Il tente depuis dix ans de réapprendre à souffler et à chanter avec un dentier qui le trahit souvent. Ses cheveux longs et filasse, sa maigreur caverneuse de toxico, ses rides précoces, la tristesse canine de son regard, lui donne l’apparence d’un taulard. Autant dire que pour un mec comme Weber, doté d’une sensibilité érotique hors du commun, et romantiquement attiré par tout ce qui relève de la fêlure, Chet n’a jamais été aussi beau qu’en l’état.

L’idée de réaliser un film, qui naîtra ce soir-là, devient un vrai projet de photographe de mode : reprendre les acquis des photos de Claxton, le noir et blanc, les poses romantiques alanguies d’un être taiseux et insondable qui ne trouve réconfort qu’auprès des femmes (ainsi la pochette où Chet est torse nu la tête posée contre les hanches de sa seconde femme, Halema), en y rajoutant la seringue hypodermique et le processus d’autodestruction comme personnage principal.

Pop star. Let’s Get Lost est, à ce titre, un manifeste du faux raccord : regardez cet angelot années 50, puis regardez l’image d’après, Chet brisé. N’est-ce pas exactement le même parfum du sublime, mais pris en contre-jour ? Si Claxton avait donné en 1954 une version californienne de Chet, Weber a saisi un Baker européen, tel qu’on le fantasmait dur à Milan, Paris ou Anvers, nimbé de tragique. Chet était la première pop star américaine. Le film était pour lui un tombeau, une poignée d’heures avant l’heure. Assumé : le 21 mai 1988, Weber en personne organisera et règlera les obsèques du musicien.

Philippe Azouri

Dossier de Presse :

Variations:

Elisabeth Caumont : "Chet Baker Mon Amour"

Jazz in Paris

par Thierry Jousse

D'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle à Autour de minuit de Bertrand Tavernier, retour sur un demi-siècle de cinéma fortement marqué par le jazz.

Cette histoire musicale passe assurément par le cinéma, voire plus généralement par l'image, et se poursuit encore aujourd'hui sous d'autres formes. Vers la seconde moitié des années 1950, sous l'impulsion d'un personnage-clé, Marcel Romano, d'abord programmateur au Club Saint-Germain (6e), propulsé organisateur de séances et producteur, une série de bandes originales enregistrées pour des films français furent produites à Paris. C'est l'époque où le jazz est la musique moderne par excellence, voire à la mode, et où il représente une puissance de changement, une nouvelle voie, un nouveau son, une nouvelle image, une nouvelle vague en quelque sorte.

Ascenseur pour l'échafaud

Le film emblématique de cette époque est évidemment Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec cette session mythique bouclée en une nuit dans laquelle Miles Davis, entouré de Kenny Clarke, Barney Wilen, René Urtreger et Pierre Michelot, grave une immortelle musique climatique sur les errances nocturnes de Jeanne Moreau et Maurice Ronet sur les Champs-Élysées (8e). Les circonstances fantasmatiques de cet enregistrement méritent d'être rappelées succinctement. Tandis que Miles Davis est en tournée en Europe, Louis Malle contacte le trompettiste, par l'intermédiaire de Marcel Romano, pour lui proposer une collaboration. Miles accepte à condition de pouvoir travailler sur les thèmes et les grilles dans son hôtel où il possède un piano. A partir de là, les musiciens, dans des conditions équivalentes à celles du cinéma muet, improviseront littéralement devant les images. Le noir et blanc du chef-opérateur Henri Decae et l'atmosphère nocturne du film seront éternellement associées à la musique, à la fois tragique et ouatée, du quintette de Miles Davis. Louis Malle, parfaitement conscient de l'impact de la musique sur son film, déclarera plus tard : "La musique a contribué au succès du film. Elle lui a donné son ton, son atmosphère, et quand je dis atmosphère, c'est au sens noble du terme. Dans le film, il y a une espèce de ton général, une espèce d'ambiance que la musique de Miles maintient d'un bout à l'autre et qui lui donne son unité." (Jean-Louis Ginibre, 30 ans de cinéma (6) : ascenseur et grand couteau, Jazz magazine, n°70, mai 1961, p. 35)

Cette réussite incontestable servira de détonateur et de modèle pour un certain nombre de cinéastes de l'époque, tels Edouard Molinaro qui demande à Art Blakey et ses Jazz Messengers de composer la musique de Des femmes disparaissent

ou à Barney Wilen, entouré notamment du trompettiste Kenny Dorham et du fidèle Kenny Clarke, de graver la bande originale d'Un témoin dans la ville, ou Roger Vadim qui engage le Modern jazz quartet pour son second film, Sait-on jamais, et qui pour ses Liaisons dangereuses, relecture modernisée du roman de Laclos, fait appel à Thelonious Monk et à nouveau à Art Blakey et ses Jazz Messengers que l'on voit d'ailleurs à l'écran dans une séquence de fête.

Au tournant des années 1950-60, le jazz est à la mode : il est un gage de jeunesse sur fond de fascination pour l'Amérique, mais il produit aussi des musiques qui, plus de quarante ans plus tard, ont parfois moins vieilli que les images qu'elles accompagnent.

Autour de Melville

L'autre personnage influent du cinéma français de cette époque est certainement Jean-Pierre Melville. Avec Bob le flambeur, Melville invente un nouveau style de film noir français, qui annonce la Nouvelle Vague, et qui, sans que la musique soit directement improvisée ou rythmée, s'apparente au climat du jazz. Pour son film suivant, Deux hommes dans Manhattan, sa seule et unique incursion américaine, il fait appel à Christian Chevallier et Martial Solal, deux musiciens français très liés au jazz, pour composer la bande originale d'une œuvre fiévreuse et nocturne qui installe définitivement son style.

Pour Deux hommes dans Manhattan, Melville ne se contente d'ailleurs pas du simple accompagnement musical, il fait du jazz une présence concrète et charnelle, à travers des scènes dans les studios Capitol ou dans des boîtes où se produisent quelques orchestres.

Dans pratiquement tous les films qu'il réalisera ensuite, tout au long des années 1960, le jazz et les scènes de boîte de nuit seront comme une marque de fabrique, liant cette musique, la plupart du temps écrite par des compositeurs français importants comme Paul Misraki (Le doulos), François de Roubaix (Le samouraï) ou Éric Demarsan (Le cercle rouge), au film noir à la française tel que Melville l'a emblématisé. C'est d'ailleurs Melville qui jouera le rôle d'intermédiaire auprès de Godard et qui lui conseillera de faire appel à Martial Solal pour la musique d' A bout de souffle.

La rencontre est ici d'importance. Même si Solal confesse, bien des années plus tard, que Godard avait sans doute très peu d'affinités personnelles avec le jazz, force est de reconnaître que la conjonction image-musique est ici particulièrement symbiotique. L'art de la syncope, une certaine forme d'improvisation, le naturel du style et des comédiens, le caractère instantané et imprévisible d'A bout de souffle est en parfaite adéquation avec la partition rythmique, poétique, haletante de Martial Solal.

Après les années 1960

Au fil des décennies 1960-70, voire 1980, l'histoire du jazz à Paris se poursuit bien évidemment, mais elle passe moins directement par le cinéma et même l'image. La diaspora des ténors du free jazz - Don Cherry, Archie Shepp, Steve Lacy, The art ensemble of Chicago, Sunny Murray… -, qui passèrent tous par Paris à un moment ou à un autre ou parfois même s'y installèrent, y enregistrèrent des albums décisifs, notamment sur le label BYG-Actuel, mais n'y furent pratiquement pas filmés. Toute l'activité déployée autour de l'American Center de Paris à partir des années 1960 aurait mérité davantage d'images et de vrais documents saisis sur le vif. Il faudra attendre les années 1980 et le succès du Festival de jazz de Paris pour retrouver portraits et concerts filmés, notamment sous la caméra de Frank Cassenti qui, en parallèle à une carrière de cinéaste de fiction, devient, à cette époque, une sorte de reporter permanent des multiples concerts parisiens et reprend ainsi le flambeau prestigieux de Jean-Christophe Averty qui, deux décennies auparavant, filma nombre de jazzmen français et américains pour l'O.R.T.F.

Les années 1980 marquent aussi un léger revival du jazz au cinéma mais sur un mode plus nostalgique. C'est évidemment le film de Bertrand Tavernier, Autour de minuit, qui est le moment fort de cette vague rétro. Inspiré par la fin de la vie de Bud Powell à Paris, Tavernier met en scène le saxophoniste Dexter Gordon, comme une figure emblématique de musicien exilé, face à Francis (François Cluzet) inspiré par Francis Paudras qui fut l'ami de Bud Powell et le filma dans son quotidien comme en témoigne son montage d'archives, La danse des infidèles.

Avec Autour de minuit, Tavernier rend un bel hommage à cette geste des musiciens américains réfugiés à Paris, ville d'accueil et de musique, et clôt provisoirement cette histoire à laquelle on peut aussi associer le retour de Martial Solal avec les acteurs de Bertrand Blier, ainsi que le beau court métrage de Bertrand Fèvre, Chet's romance, où la figure de Chet Baker est, une ultime fois, magnifiée par un noir et blanc mythologique…

Thierry Jousse

Chet's Romance de Bertrand Fèvre, César 1989 du meilleur court métrage documentaire : Chet Baker (tp), R. Del Fra (b)

Paris 1987 - Photos © J.Madani

Quelques photos de William CLAXTON : (cliquez pour agrandir)

Pour Aller Plus Loin :

LA RADIO DU JAZZ :

En livre :

Et en Vinyles :

************************************

Carte Blanche à

Jean Pierre THORN

Vendredi 5 septembre 2008 en sa présence.

en partenariat avec "les amis de la fête" et

la Ville de Martigues

"Allez Yalla!" suivi de "Le Dos au Mur"

Jean-Pierre Thorn semble avoir un rapport singulier avec le temps. En 1968, il se jette d'abord seul, avec une petite caméra Pathé-Webo et un magnétophone non synchrone, au coeur de la grève des jeunes ouvriers de Renault-Flins, avant d'être rejoint et épaulé par des techniciens talentueux (Bruno Muel, Antoine Bonfanti, Yann Le Masson...). Grâce à Jean-Luc Godard, il tire, en mai 1969, quatre copies d' Oser lutter, oser vaincre et il en sauve une de ses camarades maoïstes de la Cause du peuple qui, lors d'un tribunal "populaire", qualifient le film de «liquidateur». Ce n'est qu'en 1978 qu' Oser lutter, oser vaincre circule réellement, au sein d'une programmation sur 1968 établie par l'auteur. Un an plus tard, Jean-Pierre Thorn retire son film des réseaux de distribution. Ce retrait a duré vingt ans.

Entre-temps, entre 1969 et 1978, le cinéaste s'est fait ouvrier, "établi", aux usines Alsthom de Saint-Ouen. Quelques mois après son départ de l'usine, en octobre 1979, la grève avec occupation, tant désirée, éclate enfin. Ses camarades le sollicitent, Jean-Pierre Thorn revient avec sa caméra et ses amis cinéastes (dont, encore une fois, Bruno Muel), il en ressort avec Le dos au mur (1980), sans doute son chef-d'oeuvre, l'un des meilleurs films en tout cas sur une grève ouvrière. Ce fut vraisemblablement à ce moment, à priori, que Jean-Pierre Thorn paraît avoir été le plus "synchrone".

Car sa première fiction, Je t'ai dans la peau narrant la vie d'une syndicaliste communiste, ancienne bonne soeur, qui se suicide après son exclusion et «l'arrivée de la gauche au pouvoir» (en 1981), ne pus sortir qu'en 1990, dans un contexte politique radicalement différent (et complètement navrant). Cela aussi dû grandement contribuer à l'échec public du film. Après Génération Hip Hop ou Le Mouv des Z.U.P. (1995) et Faire Kifer les anges (1996), on comprend mieux la profonde nostalgie qui traverse On n'est pas des marques de vélo (2002), centré sur la personnalité et le destin de Bouda, danseur de Hip Hop dont la carrière fut brisée par l'application de la double et triple peine. En fait, à travers l'oeuvre de Jean-Pierre Thorn, entre la rage et l'amertume, perce une nostalgie violente ou secrète qui reflète des moments perdus et inachevés : la grève qu'on aurait pu gagner si..., la carrière qu'il aurait pu faire si... Sous ce discours implicite se cachent sans doute les propres fêlures du réalisateur : la Révolution ou les grèves qu'on aurait dû gagner, les autres films que j'aurais dû faire... Mais c'est justement dans cette nostalgie et dans cette amertume, dans cet entre-temps, que s'est construite l'oeuvre du cinéaste.

Les titres-mêmes de ses trois principaux documentaires renvoient d'ailleurs aux évolutions de notre époque : d'une attitude de conquête de la classe ouvrière (ou de ceux qui veulent être ses héraults) à une attitude défensive, d'une attitude de défense de cette classe ouvrière autrefois fantasmée et aujourd'hui si malmenée, à une tentative de survie des jeunes des milieux populaires. A l'intérieur-même de son oeuvre, Jean-Pierre Thorn, lui-même monteur, excelle dans certains de ses films, par les temps qu'il instaure. Oser lutter, oser vaincre, dont le montage est pétri des théories d'Eisentein, est ainsi, au-delà même du pamphlet (très) dogmatique, une superbe fresque épique. Le dos au mur, inspiré par les conceptions du cinéma direct exprimées en particulier par Barbara Kopple dans son chef d'oeuvre Harlan County USA , instaure, lui, un autre rapport au temps. Point ici de récit historique débouchant sur une incantation révolutionnaire et une prophétie rageuse, mais un réel travail sur le temps de la grève et de ses acteurs (qui débouche sur un constat amer). Entre-temps Jean-Pierre Thorn a effectivement connu le temps du travail en usine, et si sa sincérité reste toujours absolue, il a grandement gagné en qualité d'écoute, de dialogue et d'observation - gages indispensables du travail documentaire. (Sous cet angle la première fiction de Jean-Pierre Thorn semble une régression, tant l'irruption du réel et la dilatation du temps ne paraissent pas avoir de place sous la juxtaposition des chromos et de la reconstitution historique).

Jean-Pierre Thorn se révèle également comme cinéaste dans son rapport à l'espace. Tout l'espace d'Oser lutter, oser vaincre se tient dans l'enceinte de l'usine et son rapport avec l'extérieur, les deux mondes étant séparés par des grilles. On retrouve une géographie identique dans Le dos au mur - ainsi que des scènes similaires (la montée des escaliers de l'usine par les ouvriers en grève). Entre les deux espaces-mondes, entre l'usine réinvestie par les ouvriers et l'extérieur menaçant où pointent les jaunes et les CRS, percent toujours la nostalgie d'une contre-attaque quasi-militarisée, la fiction et la tentation d'une organisation de la violence, d'une reconquête du monde au delà des barrières physiques et symboliques. Le monde des usines et des ateliers, c'est celui des pères des enfants du hip-hop qui, eux, ont pour horizon les barres HLM, les grilles et les passerelles des RER, les toits et les caves des grands ensembles. Quand les jeunes danseurs d'On n'est pas des marques de vélo exécutent leur chorégraphie, c'est enfermés entre quatre murs, bondissant et rebondissant dans un espace clos. Toute l'oeuvre de Jean-Pierre Thorn tend ainsi à reconquérir et élargir les espaces, à casser les murs, à remonter et rattraper le temps perdu. D'où, généralement, cet immense sentiment d'amertume.

En fait, si certains films de Jean-Pierre Thorn sont sortis à contretemps, le cinéaste et le citoyen ont souvent été en symbiose avec leur époque, parfois en avance sur celle-ci. Au début des années 80, alors qu'il est permanent syndical de la section audiovisuelle de la CFDT (avant d'être écarté de la confédération), il est un des premiers à s'intéresser à la création vidéo en relation avec les comités d'entreprise. Il organise également, en réussissant à faire collaborer la CGT et la CFDT sur Nantes et Saint-Nazaire, un festival de vidéo des organisations ouvrières. Co-fondateur de l'ACID (Association pour un cinéma indépendant), Jean-Pierre Thorn a énormément milité l'été 2003, avec rigueur, pour la défense du régime des intermittents du spectacle, au détriment de la sortie de son dernier documentaire. Jean-Pierre Thorn est ainsi de ceux qui prouvent, par leurs actes et par leurs films, même s'il n'aime guère l'expression, que les mots "cinéastes" et"militants" ne sont parfois pas incompatibles. Au contraire.

Tangui Perron, chargé de mission Patrimoine et cinéma en Seine-Saint-Denis

Allez Yallah!

L’association des caravanières a pour ambitieuse mission de faire connaître leurs droits aux femmes, sur chaque rive de la Méditerranée. Après avoir croisé leur route, Jean-Pierre Thorn décide de filmer leur combat au quotidien. Le réalisateur rend, avec une mise en scène pertinente, un bel hommage à ces humanistes de l’ombre.

Les caravanières viennent d’Algérie, du Maroc, de France. Elles ont décidé, par conviction et grâce à leurs expériences, de promouvoir la cause des femmes en leur enseignant leurs droits. Ce serait évidemment se voiler la face que de prétendre qu’une telle éducation est superflue, alors qu’en France meurent chaque année près de 400 victimes de violences conjugales (selon Le droit de savoir, 1999, qui pointait également le chiffre de 2 millions de femmes battues en France). Zorah Sadik et les autres, les « caravanières », ont décidé de se battre en douceur, de promouvoir la discussion et l’éducation. Jean-Pierre Thorn, impressionné, a décidé quant à lui d’adopter une forme des plus discrètes pour rendre hommage à ce combat. Il filme, simplement, les caravanières en action, au quotidien, faisant du porte-à-porte, organisant des réunions - débats... Il n’intervient que fort peu, laissant s’exprimer ses sujets : elles ont tant à dire.

S’il s’exprime peu de façon directe, le réalisateur est beaucoup présent par le biais du montage. Le film ne cesse jamais de mettre en parallèle deux caravanes, l’une se situant au Maroc, l’autre en France, dans la région de Lyon. Le constat, du côté français, est accablant. Entre un pays perçu comme encore passablement arriéré socialement et le « pays des droits de l’homme », le contraste penche souvent en défaveur de la France. C’est en France que l’on rencontre les plus extrémistes des femmes « anti-féministes », imprégnées qu’elles sont d’une culture terriblement machiste et patriarcale. Face à de tels comportements, les caravanières se gardent bien de les prendre de haut : le combat pour les droits des femmes a déjà vu suffisamment de donneurs de leçons... Comme toujours, elles répondent par l’écoute et le dialogue. Le réalisateur n’exprime pas non plus directement sa désapprobation, et donne leur place à ces points de vue comme aux autres. Reste au spectateur à se forger une opinion, qui ne fera, on l’espère, pas de doute.

Long et lent, le film de Jean-Pierre Thorn est une véritable déclaration, sinon d’amour, au moins de respect vis-à-vis du combat des caravanières. Il ne faut certes pas moins des deux heures du film pour rendre un digne hommage à ces femmes (et à ces quelques hommes) combattantes. Le périple « éducatif » des caravanières n’est aucunement superflu, surtout pas lorsque l’on sait qu’aujourd’hui encore, des atrocités telles que l’excision peuvent rester inconnues à de nombreuses personnes, normalement informées. A la vision de Allez, Yallah !, on se surprend, sentiment étrange et peu commun, à croire de nouveau que les choses peuvent changer, tant le combat des caravanières est mené avec foi et courage. Faire et distribuer ce film est un hommage à peine suffisant.

Vincent Avenel

Rencontre avec Zohra Sadik, l’une des caravanières;

Tout d’abord, je voudrais que vous me parliez de la façon dont s’est monté le film. Comment Jean-Pierre Thorn, le réalisateur, vous a-t-il contactée ?

Le réalisateur était présent lors de la caravane 2004 qui a été organisée ici, à Lyon, par l’AFCI - l’Association Femmes Contre les Intégrismes - c’est comme ça qu’on a fait la connaissance de Jean-Pierre Thorn. Il a filmé, nous a suivies, pendant tout le déroulement de la caravane de Lyon. C’est comme ça qu’il a eu l’idée de suivre cette caravane au Maroc. Et du coup, comme on organise, au Maroc, plusieurs caravanes au niveau local ou bien national, il a eu l’idée de parler de ce combat des femmes à partir d’un film, pour justement transmettre toutes les valeurs, tous les principes, toute la force et toute la volonté que nous avons pour arriver à cette société d’égalité.

Jean-Pierre Thorn est quelqu’un de très militant, il a beaucoup de valeurs. De votre point de vue, que voulez-vous faire passer avec ce film ? Est-ce que c’est un témoignage de ce que vous avez accompli, ou est-ce que c’est un pas sur votre route vers le futur ?

En fait, ça reflète un peu nos convictions, les principes de notre projet, parce qu’on va dans les zones les plus reculées pour informer les femmes, les hommes et les jeunes, pour avoir des contacts, pour les mobiliser, de façon à ce qu’ils soient aussi impliqués dans ce combat. Donc, ce film, ça permet un petit peu de montrer, mais en même temps de mobiliser. C’est un moyen de voir qu’il y a des femmes qui militent, qui ont de la volonté pour que ça change. Ça reflète un petit peu cet espoir-là, en fait. Nous avons un espoir : c’est vrai, nous avons une situation qui est un petit peu compliquée, mais on a la volonté pour pouvoir justement dépasser tous ces obstacles, arriver à ce que les femmes et les hommes - parce que le combat est un combat des femmes et des hommes - aient cette volonté-là. On en parle à travers un film, donc ça permet de se poser des questions. Il y a des femmes qui se battent pour les droits, pour l’égalité, contre les intégrismes, donc ça permet aussi aux autres d’être impliqués dans ce combat.

On peut espérer que « Allez, Yallah ! » aura un succès autre que le succès d’estime. Avez-vous d’autres projets médiatiques en parallèle ?

En fait de projets médiatiques, nous avons des caravanes qu’on organise pour cette année-là, et on va organiser une autre caravane dans la zone du nord du Maroc, vers la ville de Tanger. C’est une activité qu’on organise chaque année. En même temps, l’objectif, ce n’est pas seulement d’arriver dans ces villages pendant 10 jours ou bien une semaine, parce que c’est tout un travail qui se fait pendant les caravanes. Il y a des questionnaires pour connaître un petit peu la situation économique et sociale, les conditions de vie de ces personnes, au niveau de la santé : ça nous permet d’avoir des données concrètes qui pourront servir à mener notre combat, de plaider vis-à-vis de l’État, vis-à-vis des responsables, pour que ça change. C’est en parallèle avec tout le travail qui se fait pour la sensibilisation, pour l’information sur tout ce qui concerne le droit, que ce soit en faveur des hommes, des femmes ou bien des jeunes. Et en même temps, on assure aussi le suivi de ces caravanes : je tiens à préciser que ce n’est pas une activité occasionnelle, mais c’est une activité parmi d’autres de l’association, et juste après la caravane il y a toujours un suivi. Dans toutes les régions où on organise les caravanes il y a des gens de la LDDF, la Ligue Démocratique pour les Droits des Femmes, qui assurent ce suivi-là. Nous avons plusieurs projets : bien sûr, des études, mais nous avons un autre projet, et je crois que c’est très important aussi, car il rejoint un petit peu ce concept de la caravane, qui rejoint un petit peu notre stratégie, c’est l’Ecole de l’Egalité et de la Citoyenneté, qui est sur Casa et qui a pour objectif de donner des formations aux enseignants, dans le cadre associatif, et aussi aux jeunes. L’Ecole de l’Egalité et de la Citoyenneté c’est donc un programme qui est très intéressant : l’histoire des religions, l’histoire de l’esclavagisme, les genres, la communication, l’histoire des combats de femmes, donc tout cela permet un petit peu de former des enseignants. Vous savez que les enseignants ont un rapport direct avec les élèves : ça aura un impact, c’est sûr que ça aura un impact sur les mentalités. Nous avons en fait plusieurs projets dans l’avenir.

Dans le cadre de la caravane qui a été filmée pour « Allez, Yallah ! » : est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d’avoir la présence de la caméra, des techniciens à côté ? Est-ce que ça n’a pas créé de l’hostilité, de la méfiance de la part des gens que vous avez rencontrés ?

Du tout, du tout. Les gens étaient confiants. Pourquoi ? Parce que nous, avant d’aller sur place, avant de commencer la caravane, on y va, on travaille avec les gens, on organise des chantiers de propreté, on les encourage à venir à la caravane, donc déjà il y a un contact préalable qui permet de mettre en confiance les gens. Donc en aucun cas on n’a senti une réticence de la part des gens.

Et vous-même ? L’équipe des caravanières ? Ca n’a pas changé votre comportement ?

Quand on est sur place, quand on est dans l’action, on ne voit pas qu’il y a... Je veux dire que quand on est en plein dans l’action, on ne fait pas attention qu’il y a un film. C’était pas vraiment un film : on est là, on travaille. Moi je ne fais pas attention à Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu’il a filmé ou pas. Il était avec nous, il nous a suivies, oui, mais en aucun cas on n’avait cette pensée qu’il s’agit d’un film.

Est-ce que vous pensez que vous-mêmes, les caravanières, pourriez essayer de changer les mentalités dans la communauté française ?

Non, je crois qu’il y a beaucoup d’associations qui travaillent sur le terrain. Donc nous, on n’est pas là pour faire le travail des associations, qui font du bon travail. Ce qu’il faut, c’est qu’il y ait une coordination plus large, une discussion sur les objectifs. Parce qu’en fait, chacun travaille pour l’égalité, pour la citoyenneté, contre les intégrismes... Donc, chaque association travaille dans son coin : c’est vrai qu’il y a les mêmes objectifs, donc c’est pour ça qu’il faut un petit peu travailler en coordination, de façon à réaliser ces objectifs. Pas simplement au niveau des associations, mais au niveau des travailleurs sociaux, au niveau du ministère de l’éducation, parce que chacun a une part de responsabilité dans ce combat-là. Donc, du coup, nous en tant que caravanières du Maroc, on peut contribuer, on peut participer : mais en aucun cas on ne peut travailler à la place des associations qui sont sur place. On peut participer à des activités, ils peuvent s’inspirer des expériences des Marocaines, comme nous on s’inspire et on profite aussi de l’expérience des associations françaises. C’est en fait une complémentarité, plus qu’une association venue du Maroc. C’est vrai, quand on parle des maghrébins en général, c’est bien qu’il y ait des associations maghrébines pour les informer, leur dire que ça se passe, qu’il y a une évolution chez nous. Ça permet un petit peu de contribuer à ces actions. Je sais qu’il y a des associations qui travaillent sur le terrain, mais il faut qu’elles se complètent : c’est très très très important.

Ça fait bientôt dix ans que les caravanières existent ...

L’association ? Depuis 1993. Mais on a commencé les caravanes en 2002.

Vous avez quelque chose pour le futur ? Des idées, des espoirs ?

Bien sûr. Quand il y a une activité, il y a toujours une évaluation, une façon de voir, et c’est sûr qu’il y a énormément de choses à faire, mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Chez nous (NDLR : Zohra Sadik est originaire du Maroc), par exemple, il y a eu tout ce combat de mouvements féminins qui a fait qu’on a un petit peu changé les lois. Il y a eu la réforme du code du statut personnel, il y a le principe de l’égalité qui est maintenant inscrit dans le code de la famille. Nous avons des acquis, mais ce n’est pas suffisant pour nous, que ce soit au niveau des lois ou bien au niveau des mentalités. Ce que nous avons jusqu’à présent au niveau des lois c’est très bien, il faut qu’on agisse aussi sur les mentalités. Donc ça, ça fait partie de notre projet. C’est sûr qu’il y a un espoir tant qu’on travaille sur le terrain, tant qu’on a des convictions, tant qu’on a des objectifs, tant qu’on a des principes, une stratégie, c’est sûr qu’on va y arriver : il y a l’espoir. Sinon... c’est pas la peine de commencer ce combat.

Une dernière remarque, c’est qu’au niveau des politiques aussi, il faut qu’il y ait quand même une politique de façon à ce que les choses changent, que ce soit au niveau de la libre entrée des intégristes, que ce soit au niveau de l’éducation au droit, que ce soit au niveau de l’égalité, il faut qu’il y ait une politique claire, qui ait des objectifs précis. Il faut vraiment qu’il y ait la participation et la contribution des politiques ou, plutôt, une vraie volonté politique pour la société à laquelle on aspire tous, parce qu’on ne peut pas parler de démocratie sans les droits des femmes.

Propos recueillis par Vincent Avenel

Les Caravanières des droits des femmes :

(cliquez sur la photo)

LE DOS AU MUR

Le documentaire de Jean-Pierre Thorn, réalisé en 1979, rend compte de la grève et de l'occupation de l'usine Alsthom de Saint-Ouen. Jean-Pierre Thorn réalise son premier long-métrange en 1968 (Oser lutter, oser vaincre) sur l'occupation des usines Renault à Flins. C'est grâce à Jean-Luc Godard qu'il tire, en mai 1969, 4 copies du film, mais celui-ci ne circulera véritablement qu'en 1978.

Las des discours théoriques et intellectualisants sur le monde ouvrier, Thorn décide de devenir un "établi" et de s'engager véritablement sur le terrain en rejoignant l'Alsthom en 1971 (c'est aussi dans le but de sortir de sa bibliothèque et de découvrir le monde tel qu'il est que Pierre Perrault, autre figure du cinéma direct, a décidé de partir filmer l'Ile-aux-Coudres, au Québec). Il note, à ce propos, la "roublardise" de la direction d'Alsthom qui embauchait des gauchistes pour déstabiliser la CGT. Il restera 7 années à l'Alsthom, jusqu'en 1978. C'est quelque temps après son départ, en octobre 1979, que ses anciens collègues le rappellent pour filmer la grève tant espérée et finalement décidée.

Thorn revient alors avec ses caméras et quelques amis cinéastes (dont Bruno Muel, ancien du Groupe Medvedkine) pour capter l'événement. Il est alors fortement inspiré par les conceptions du cinéma direct et en particulier par Harlan county USA de Barbara Kopple, film sur les grèves minières du Kentucky en juin 1973. Il décide alors de faire un anti-Oser lutter, oser vaincre qu'il juge trop simpliste et trop caricatural (ce film contient des attaques répétées contre le "révisionnisme" du PCF) pour faire un film profondément encré dans le monde ouvrier et ses différentes facettes (voir Le Cinéma par-dessus le mur dans les compléments). Dans Le Dos au mur, Thorn donne d'ailleurs véritablement la parole aux ouvriers. Dès l'ouverture du film, c'est par une gréviste que nous apprenons la situation des salariés d'Alsthom (41h30 de travail par semaine, pas de 13e mois, pas d'augmentation salariale, 4 semaines seulement de congés payés...) et par là, la légitimité de leur action.

Dès les premières images du film nous sommes frappés par le processus de réappropriation de l'espace de travail par les ouvriers grévistes, au détriment de la Direction et des "jaunes" (non grévistes). Les portes sont soudées, les bureaux des "jaunes" sont couverts de peinture de la même couleur, les slogans et les mots d'ordres garnissent la toiture de l'usine. Les ouvriers font également venir femmes et enfants pour faire visiter leur lieu de travail, et ceci avec une certaine fierté. Les premiers moments du film, qui correspondent d'ailleurs aux premiers jours de la grève, se passent dans une atmosphère plutôt bon enfant, pleine d'espoir et d'effervescence. Les plans sont relativement longs, les images "prennent leur temps". Une voix off égrène les jours qui passent. Plus le temps s'écoule et plus le temps paraît s'allonger. Les journées paraissent plus longues. Chaque journée passée est à la fois une victoire et une souffrance supplémentaire. Ce film, place véritablement au coeur de son récit la notion de temporalité de la grève et le sentiment contradictoire qui en découle : chaque ouvrier gréviste est pris entre la fierté de résister et la peur de tout perdre.

Thorn, toujours dans son souci de donner la parole aux ouvriers, interroge trois grévistes non-syndiqués. Ceux-ci expriment leur méfiance vis-à-vis des syndicats (CGT trop proche du PC, CFDT soumise aux querelles de clocher entre gauchistes), leur non-reconnaissance dans un parti politique et leur doute sur l'idéal communiste ("nous n'avons aucun modèle à suivre dans le monde"). 10 ans seulement après 1968, leurs revendications ne se limitent finalement qu'à une volonté matérielle et individualiste à court ou moyen terme, mais la notion d'idéal et d'utopie à plus long terme paraît s'évanouir. Ce passage est intéressant quant à l'évolution future du monde ouvrier, et pose la question de sa politisation et de sa syndicalisation. Question pas tellement éloignée de certaines préoccupations actuelles.

Le temps du film suit le temps de la grève. Cet aspect se ressent d'autant plus par le montage réalisé par Thorn lui-même. Le tournant est le plan-séquence de l'occupation de la Bourse, à Paris (celui-ci nous place véritablement du point de vue des ouvriers, nous ressentons leur peur, leur angoisse puis l'explosion au moment de l'entrée à l'intérieur du temple du capitalisme, le tout sans effet de montage, en laissant le temps se développer ; voir l'analyse de Alain Nahum dans les Compléments). Au fur et à mesure que le film avance, certaines images se répètent (les AG, la présence des CRS), la voix off égrènant les jours de grève est plus présente. La tension est palpable et la famille est maintenant exclue. Les ouvriers paraissent de plus en plus isolés.

Finalement, après plus d'un mois de grève (du 11 octobre au 26 novembre 1979), les revendications sont loins d'être satisfaites et la défaite est amère. Malgré une dernière "Internationale" pleine de rage (sur un rif de guitare destructuré, tel l'hymne américain explosé par Jimmy Hendrix) dans la cour de l'usine, la déception est grande. Celle-ci paraît anticiper la désillusion politique qui se prépare avec l'élection de François Mitterrand en 1981, mais aussi l'évolution du monde ouvrier et de sa représentation.

Le Dos au mur est au final une vraie et belle oeuvre cinématographique, une "épopée ouvrière" entre les joies, les déceptions, les solidarités et les trahisons propres à la lutte. Il rejoint surtout plus que jamais nos préoccupations actuelles, comme en témoigne ce dialogue entre un "jaune" et un "rouge" au portes de l'usine : le premier : "chacun a le droit de revendiquer, mais dans la légalité, sans imposer ce que vous désirez", le second : "Avez-vous déjà obtenu une seule fois satisfaction à l'Alsthom dans la légalité ?".

Stéphane Bedin

10 ans plus tôt :

10 juin 68, la reprise du travail des usines Wonder.

Jean-Luc Godard "La Chinoise"

******************************

BACK SOON

de Solveig Anspach

Petite perle venue du froid d'Islande, Back Soon est une comédie décalée et déjantée qui devrait venir faire l'effet d'un Kiss Cool en cet été 2008. Entre un humour british décontracté mais un poil guindé et la folie visuelle d'un Kusturica, ce long-métrage mis en scène par la réalisatrice de Haut les coeurs ! et Stormy Weather fout la pêche et donne le sourire. Se permettant d'emprunter des chemins détournés tout en gardant une ésthétique visuelle proprement époustouflante, cette production franco-islandaise rappelle le récent Smiley Face mais se démarque néanmoins par sa superbe facture et son humour original. Si l'on ajoute à ça une série de splendides panoramas, on obtient ni plus ni moins que la comédie la plus exotique et chaleureuse de l'été. Et ça se passe en Islande...

48 heures de pur bonheur... Réduites en 1h35 de joie intense. C'est le pari réussi de Back Soon, une prescription pour les zygomatiques dont vous ne saurez vous passer et qui devrait, comme un curieux pétard, se faire passer de bouche à oreille. Eminament communicatif et terriblement sympathique, ce road-movie porté par une comédienne qui n'en est pas une est un petit régal, un bonbon acidulé au goût de beuh naturelle qui ravive les sens et donne des couleurs. Grâce à une mise en scène ingénieuse, colorée et toujours prête à surprendre, Solveig Anspach décline les genres et se prête à un petit jeu avec le spectateur qui, au fil des minutes, gagne en intensité. A la manière d'une épopée de Kusturica où les rencontres incongrues mènent à une quête invraisemblable, Back Soon se faufile comme un intrus dans une production actuelle assez morose. Piquant, décalé, osé et faisant fi de la morale, le film prend le temps de ne pas se prendre les pieds dans le tapis et de se dérouler sur la longueur. Pas de précipitation, l'humour est une question de rythme.

Née à Vestmannaeyjar en Islande, Solveig Anspach effectue ses études à la FEMIS et obtient son diplôme en 1989. Elle réalise d'abord plusieurs courts-métrages documentaires, dont Les Iles Vestmanneyjar en 1989, avant de se tourner vers le court de fiction avec Vizir et vizirette en 1993. Après Par amour, Sandrine à Paris et Barbara, tu n'es pas coupable, Solveig Anspach réalise en 1999 son premier long métrage Haut les coeurs !, sélectionné au Festival de Cannes dans la section Quinzaine des réalisateurs. Cette histoire d'une femme enceinte qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein est un franc succès. Il permet à son interprète principale, Karin Viard, de remporter le César 2000 de la meilleure actrice.

(Solveig Anspach)

La réalisatrice revient ensuite au documentaire en 2001 avec Made in the USA, film sur la peine de mort, avant de renouer avec la fiction deux ans plus tard pour Stormy Weather avec Elodie Bouchez. Le film est présenté au Festival de Cannes 2003 dans la section Un Certain Regard. Solveig Anspach revient en 2008 avec la comédie Back Soon, dont l'action se déroule sur ses terres natales, en Islande.

Journal de Bord:

*******************************

LAKE TAHOE

de Fernando Eimbcke

D'abord, on voit la voiture, au loin, traverser l'horizon. Puis, on entend un choc. Boum ! Juan vient de planter contre un arbre sa Nissan Tsuru rouge. Il en émerge intact, mais visiblement cassé de l'intérieur. Peut-être un peu plus paumé. Encore plus fragile... Comme sa belle voiture refuse de redémarrer, il s'en va, à pied, à la recherche d'un garage. C'est fou le nombre de garages qu'il y a dans cette petite ville mexicaine ! Sauf qu'ils sont tous fermés, ou à l'abandon, comme écrasés par la lumière blanche, accablés par ces es paces si vastes qu'ils en deviendraient angoissants, asphyxiants. Et dans le seul ouvert, Juan, soudain pris pour un cambrioleur, reste de longs instants sous la double menace d'un patron trop épuisé pour travailler et de son chien, Sica, un molosse au regard doux mais à la mâ choire inquiétante. Juan s'échappe, il va ailleurs. Dans un autre garage où une toute jeune fille lui demande de garder son bébé afin d'aller à un concert rock. Où l'employé, fan de kung-fu, accepte d'aider Juan, à condition qu'il l'accompagne voir en salle Opération Dragon... Juan hésite, refuse, s'en va, revient.

Dans Temporada de patos, le premier film prometteur de Fernando Eimbcke, quatre personnages se retrouvaient coincés, une journée entière, dans un appartement, et leur attente, ponctuée de petits événements absurdes, les révélait à eux-mêmes. Dans Lake Tahoe, le cinéaste crée un autre huis clos avec ces allées et venues qu'il ponctue (un peu comme le Jarmusch de Stranger than paradise) de fondus au noir, eux aussi longs et immuables. Des pauses : les efforts que ferait le héros pour échapper, encore un peu, rien qu'un peu, aux réalités. A sa vie. Car, bien sûr, chercher à réparer sa belle Nissan Tsuru - ce qu'il tente durant presque tout le film - n'est, pour Juan, que le prétexte pour redémarrer lui-même. Comme les jeunes gens de Temporada de patos, auxquels il ressemble tant...

Pierre Murat

FERNANDO EIMBCKE – Entretien

Le point de départ

Quelques mois après la mort de mon père, j’ai provoqué un accident avec l’unique voiture familiale. Je ne crois pas que c’était un simple

accident. "Lake Tahoe" est un film né de la tentative de comprendre les raisons qui m’ont poussées à commettre cet acte, un acte si absurde et

si profondément humain.

Le thème du film : la perte.

Le thème est celui de la fuite. Nous voulons échapper parfois à la réalité, mais tôt ou tard nous finissons par affronter la vérité. Quand mon père

est mort, par exemple, j’ai traversé une longue phase de déni - et je parle de plusieurs années - jusqu’à ce que je sois capable de l’accepter.

En ce sens, l’histoire que raconte ce film est autobiographique. Comme Juan, le personnage à l’écran, j’ai pris la seule voiture que la famille

possédait et provoqué un accident avec. Que s’est-il passé dans ma tête au moment de l’accident ? Voulais-je jouer ma vie ? En tous cas,

je cherchais à échapper à quelque chose. Juan est en cavale pendant presque tout le film: il fuit le mécanicien, David, Lucia et son propre foyer,

jusqu’au moment où il est capable de pleurer et d’exprimer ses vrais sentiments. Il peut alors rentrer à la maison.

Les acteurs non professionnels.

Je leur donne des instructions de mouvement, telles que : « prends le magnétophone, allume-le et chante comme tu le ferais n’importe quel autre

jour». En fait, nous travaillons beaucoup avec le langage du corps, mais je leur dis de ne pas jouer. Il y a quelque chose que la caméra attrape

toujours, mais que l’on ne voit pas. Et l’on doit faire confiance à ce « quelque chose », il faut simplement laisser ce « modèle » exister.

Le Lieu : Puerto Progreso au Yucatán.

Avec le directeur de la photographie Alexis Zabé, nous avons commencé à faire des repérages dans tout le Mexique, du nord jusqu’à l’extrême sud.

A Progreso, grâce au regard d’Alexis, nous avons vu que la vie et la mort vont de pair ; l’endroit est un port industriel débordant d’activité en été,

mais il est comme abandonné pendant presque tout le reste de l’année. Vous pouvez voir les murs s’effriter, punis par la brise marine, mais on voit

aussi partout une végétation luxuriante.

De plus, la péninsule du Yucatan est plate et le film maintient constamment une ligne horizontale suivie par le caractère principal.

Plans fixes, larges...

J’appelle ça une caméra de « voyeur ». Le plan fixe, large, vous permet de regarder tout ce qui se passe dans le cadre, de la branche d’un arbre

que le vent fait bouger à l’oiseau qui passe et, bien sûr, l’action du personnage. Il répond à un besoin narratif spécifique du drame. Le personnage

principal est seul : il a l’air petit et vulnérable, un être perdu qui fuit quelque chose. Nous nous tenons à une certaine distance de lui dès la toute

première scène et nous la gardons pendant tout le film. C’est la raison pour laquelle "Lake Tahoe" ne provoque pas une émotion instantanée chez

le spectateur ; c’est à la fin que les réponses émergent.

Au premier abord, nous voyons un jeune homme obsédé par l’idée de réparer une voiture, et l’histoire semble basée sur ce personnage qui veut

que son véhicule se remette en marche, mais au cours du film, on s’aperçoit que l’automobile est la chose la moins importante, et que ce jeune

homme doit réparer quelque chose de bien plus important dans sa vie.

… et fondus au noir.

Depuis le début nous avions décidé de n’utiliser que des procédés photochimiques, rien de digital. Et dans ce procédé, lorsque vous faites un fondu

au noir, vous cherchez des endroits dans les scènes précédentes et suivantes. Puis, avec Alexis Zabé nous avons conclu que le meilleur moyen était

de faire une coupe franche au noir. Donc, nous avons utilisé les noirs comme outil narratif et même comme outil dramaturgique, comme silence

ou cadre imaginaire.

La méthode.

Ce que je vise, et c’est une chose qui peut me prendre des années, c’est de faire du cinéma dans une forme pure, un cinéma dans lequel la chose

la plus importante est la signification finale que l’on obtient en mettant une image après l’autre et ainsi de suite. C’est ma vraie quête : revenir aux

bases et tirer le plus possible des vrais fondements et éléments du cinéma. Quand on élimine toutes les choses superflues, on peut se concentrer

sur l’histoire que l’on raconte et ce qui arrive à vos personnages.

Extrait de Temporada de Patos

premier film Fernando Eimbcke

******************************

PANORAMA DU CINEMA BELGE

Dardenne / Renier / Lafosse

En quelques années, le volume et la qualité de la production cinématographique belge francophone de Wallonie et de Bruxelles, ont profondément modifié la place du cinéma belge en Europe et dans le monde. Les films sélectionnés dans les festivals internationaux et les prix obtenus en sont la preuve. Au dernier Festival de Cannes, toutes sections confondues, cinq longs métrages belges francophones étaient sélectionnés ! Cette proportion est tout à fait étonnante pour un si petit territoire.

Lorsqu'en 1999, Jean-Pierre et Luc Dardenne ont reçu la Palme d'or pour Rosetta (et Emilie Dequenne le prix d'interprétation féminine), l'impact de cette récompense a été considérable. Cette première Palme a d'abord apporté une reconnaissance mondiale largement méritée aux frères liégeois qui avaient commencé vingt-quatre ans plus tôt par des documentaires en vidéo et avaient trouvé leur style avec La Promesse en 1996. Elle a aussi récompensé les efforts entrepris dans la défense du cinéma d'auteur et la mise en place des aides à la production indépendante par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique.

Elle a surtout permis de changer le paysage cinématographique du pays; peu à peu, grâce à l'opiniâtreté des producteurs et à la perspicacité des pouvoirs publics, la Communauté Wallonie-Bruxelles s'est donné les moyens de soutenir ce secteur économique et de développer une industrie cinématographique locale. C'est ainsi qu'un système d'aide régionale en Wallonie a vu le jour en 2001 (Wallimage) puis, après plus de vingt ans de propositions, la mise en place, au niveau fédéral, d'un Tax Shelter (système de défiscalisation pour les investissements privés).

Les frères Dardenne ont poursuivi leurs recherches formelles et scénaristiques de film en film, avec une réussite exceptionnelle : Le Fils en 2002 (Prix d'interprétation à Cannes pour Olivier Gourmet), L'Enfant en 2005 (Palme d'or) et Le Silence de Lorna en 2008 (Prix du Scénario à Cannes). Ils occupent une place prépondérante dans le cinéma belge, mais ils encouragent et soutiennent aussi la jeune génération où chaque réalisateur suit sa propre voie, avec un goût évident pour l'originalité. Les conditions de production restent toutefois précaires et les réalisateurs doivent souvent faire preuve d'inventivité, à moindre coût. De plus en plus de films sont tournés en vidéo puis kinescopés. Dans cet essor, on note aussi une recherche vers les films de genre que le cinéma belge avait délaissés jusque-là.

2006 était l'année d'une révélation comme il en existe peu : Joachim Lafosse présentait en août Ça rend heureux en compétition officielle à Locarno et en septembre Nue Propriété en compétition officielle à Venise. Né à Bruxelles en 1975, diplômé en réalisation de l'IAD en 2001 avec son film de fin d'études Tribu (primé à Locarno, Brest, Namur), Joachim Lafosse a développé en quelques années une œuvre dense d'une cohérence thématique étonnante. Comme la production de son premier long métrage était longue à se mettre en place, il a écrit avec le comédien Kris Cuppens le scénario de Folie privée, qu'il réalise en neuf jours, en vidéo. Un couple a divorcé. La femme revient s'installer avec son nouveau compagnon dans la maison familiale mais son ex-mari n'est pas parti. Leur jeune enfant devient l'enjeu du couple, jusqu'au drame final. Ce film violent et rapide (à peine plus d'une heure) est en compétition à Locarno en 2004. D'emblée, ce film impose un regard et un directeur d'acteurs.

L'insuccès public du film en Belgique lui donne l'argument de Ça rend heureux, qu'il écrit avec le comédien Fabrizio Rongione et qu'il tourne à nouveau en vidéo. Sur le ton de la comédie, il montre un réalisateur au chômage (interprété par Fabrizio) qui veut réaliser un nouveau film et convainc une bande de techniciens et d'amis chômeurs comme lui de le suivre. Tourné à Bruxelles, mêlant acteurs francophones et néerlandophones, Ça rend heureux montre l'envers de l'écran, les coulisses d'un tournage où le réalisateur n'a pas toujours le beau rôle. Ecrit et tourné dans l'énergie, ce film dépasse le cadre du petit milieu du cinéma et s'adresse à chacun d'entre nous.

En mars 2006, Joachim Lafosse peut enfin commencer le tournage de Nue Propriété, avec Isabelle Huppert, Jérémie et Yannick Renier, dont il a écrit le scénario avec François Pirot dès sa sortie de l'IAD. Il tourne en Super 16 mm avec une équipe de jeunes techniciens dont c'est souvent le premier film. Il s'agit d'un drame familial, où des jumeaux reprochent à leur mère divorcée de vouloir vendre la maison familiale pour vivre enfin sa vie. Il adapte son style à l'histoire et filme ce drame en plans séquences et plans fixes, où le hors-champ est capital. Ses références cinéphiliques vont de Pialat aux Dardenne en passant par Cassavetes, mais il n'essaie pas d'imiter ses aînés dans une veine sociale ou naturaliste.

Louis Héliot

LE SILENCE DE LORNA

de Jean-Pierre et Luc

Dardenne

Deux fois Palme d'or (pour Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005), les frères Dardenne sont toujours là, au plus haut niveau. Avec leur acteur fétiche, Jérémie Rénier, une nouvelle fois prétendant à un prix d'interprétation. Et une révélation féminine (après Emilie Dequenne dans Rosetta et Déborah François dans L'Enfant), qu'ils sont allés dénicher au Kosovo : Arta Dobroshi.